作者/宏恩综合医院肝胆胃肠科 谭健民

引言

益生菌是由世界卫生组织定义为「在适量给与个体后,能具有促进人体健康益处的微生物」之谓也,亦即益生菌不会令人致病,并对人类有益的细菌。益生菌并不是一个新的名词,早在一个多世纪之前,1907年由诺贝尔经济学奖得主俄国微生物学家与免疫学家埃黎耶·埃黎赫·梅契尼可夫(Élie Metchnikoff)首先在保加利亚居民中,发现在其居民所摄取的发酵牛乳中含有「乳酸菌」,并得知这种乳酸菌可以抑制消化道内有害细菌,且与该居民普遍存有长寿现象有关,而由此宣称乳酸菌具有裨益于人类健康及促进寿命延长的功效。事实上,益生菌在过去几千年的日常生活健康食品中早已存在,即使在古希腊与罗马帝国时代的奶酪及其相关发酵产品也已被极力推荐用于食用了。

此类细菌直到1965年才被DM Lilly 与RH Stillwe二位学者冠以「益生菌」(probiotics)的名称,而益生菌的现代术语及其基本定义则由Parker于1974年所衍创出来的,并明确指出益生菌本身是一种具有产生有益物质的微生物,其可以调节并促进肠道中不同种微生物群的动态平衡,而由此来影响宿主各种生理活动。由于Élie Metchnikoff发现乳酸菌对人体的益处,而被人们尊称为「乳酸菌之父」1。

近数十年以来,益生菌在正确名称出现后,其在消费市场已逐渐盛行并由此源远流长了。早在1930年,日本代田(Shirota) 已开始繁殖干酪乳杆菌代田株(Lactobacillus casei strain Shirota),随后并在1935年以养乐多(Yakult)的名称引入市场,如今养乐多在全球33个国家及每天有30万瓶的养乐多销售在市场上。

肠道菌群(Gut Microflora)2

基本上,正常人体内的微生物群与宿主本身的组织、细胞及其代谢产物,在长期进化过程中形成一个独立的环境,并建立一个生物系统(biosystem)以进行彼此相互交换物质、能量及基因的目的。人体微生态系统主要存在于口腔、呼吸道、胃肠道、泌尿道及皮肤等5大生态系统,而胃肠道系统又是其中人体微生态环境(ecosystem)中最重要的组成,而肠道菌群本身亦形成一个最大最复杂的微生态系统。胃肠道微生态环境分布于食道、胃、小肠、大肠等中空器官,人类胃肠道内存有约万亿个(trillions)微生物,即约1014 个细菌及古细菌(archaea),其总重量约在1~2公斤之间(平均为1.3公斤),总数量亦超过人体细胞的10倍,可类别分为约104余物种。

由于肠道蠕动较慢以及具有极低的氧化还原电位,使得大肠成为人类微生物定植的原发地带,大肠也因而窝藏极大数目的细菌种类,其细菌可达50属400~500种,其中99.9%皆属于专性厌氧菌(obligate anaerobes),但大部分肠道菌群尚未被培养出来,更有许多菌群尚未被确认出来,其大部份是由拟杆菌(Bacteroidetes)与厚壁菌门(Firmicutes)两大菌种所组成的。此外,不同部位的肠道其细菌数量及组合亦不一样。菌数由胃脏开始存在,并逐步在空肠、回肠及大肠中增加。肠道菌群本身的组合亦随着年龄的增长,以及饮食结构的不同而有所改变。理论上,肠道菌群已被证实在肠道免疫系统形成中发挥其关键作用的角色,其亦可影响全身性免疫系统功能。细菌数量在小肠中比在大肠较低,而逐渐朝向胃肠道的上部而减小。胃肠微生物组合物是由宿主遗传因素与环境因素来确定。环境因素包括出生时的分娩方式、个体的逐渐老化、抗生素治疗与个人卫生状况。肠道菌群本身具有促进胃肠蠕动、肠道免疫防御、消化与代谢以及炎症与细胞增殖的作用。

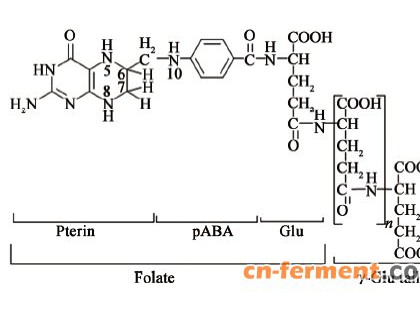

事实上,肠道菌群包含有肠内土生土长及常驻的细菌,以及短暂外来逗留肠道的细菌。大部分细菌在肠道内会形成厌氧生物反应器(anaerobic bioreactor),以帮助难以消化的多醣类分解,同时亦会合成微量营养素,其中包括有维他命B群与短链脂肪酸,这些细菌的发酵产物又可提供个体每日所需能量的10%。

益生菌的特点3

基本上,益生菌所赋予对健康的好处是取决于细菌不同菌株的特异性,因此任何一种菌株亦无法提供所有对人体健康的好处,甚至是同一种物种的菌株也不尽相同。

有益于人体健康的益生菌,具有哪些特点呢?一、益生菌必须是完全明确的被鉴定其安全性以及可以分门别类的。二、益生菌必须是可以安全食用的,其亦是无致病性或不会携带耐药基因的,以及不被肠黏膜所分解,或不会与胆汁酸发生接合作用(conjugation reaction)的。三、益生菌必须在通过胃肠道后亦依旧能活存在大肠内,其必须要能对胃酸与胆汁有足够的耐受性。四、益生菌必须能安稳定植并依附着在大肠黏膜表面上(至少能短暂存活在大肠内)。五、益生菌必须被证明对人类健康有所禆益的;比方说,能产生抗菌性的活性物质以及有对抗致病菌的能力,甚至有对抗癌细胞的能力。六、最重要的是该益生菌已通过某一种动物研究的试验。七、此外,益生菌在其加工过程以及储存期间必须要处于很稳定的状态4[m1] 。再者,肠道菌群具有多种重要的生理功能,其可产生维他命、分解胆汁酸、消化营养物质,并藉此发挥局部性与全身性免疫功能,并形成对抗病原体的固有重要的肠道屏障。

益生菌可能的作用机制5

益生菌对于个体所呈现作用的机制,大致上可归类三大方面即微生物学、上皮细胞组织学以及免疫学来陈述。目前截止,益生菌本身真正的作用机制尚未不太十分清楚,但其可能的作用机制包括有:一、通过改变炎性细胞因子(inflammatory cytokine)以及下调促多种炎性细胞级联反应(proinflammatory cascades),或诱发菌株本身特异性的免疫调节机制,来调节胃肠道特有的免疫反应。二、经由移动某些产气及胆盐分解菌株的位置,来抑制病原细菌黏附在大肠黏膜上的作用。三、正常人体肠道的环境需呈现酸性,才能刺激大肠蠕动以进行其排泄功能,益生菌经由大肠内养分的发酵酸化作用,以降低并维持肠道的酸性pH值,并由此改变细菌群落的组成。四、强化大肠上皮细胞固有的屏障功能,而肠道管壁本身固有的完整性是由潘氏细胞(Paneth cells)来维护,这是一种栖息在肠道黏膜表面上的分泌型上皮细胞,其主要是分泌高数量的防御素(defensins),以及产生某些有抗微生物与抗生素功效的胜肽(peptides),由此抗菌物质来增强宿主的免疫力。五、诱导大肠上皮细胞的μ-opioid与大麻素(cannabinoid receptors)的作用,以降低内脏感觉过敏反应,来促进脊髓传入神经交流以及应激反应6。六、促进营养作用,提供短链脂肪酸。

一、益生菌调节肠道菌群组成

首先,益生菌能够调节肠道菌群的组成。由最近的研究中,得知益生菌如鼠李糖乳杆菌(Lactobacillus rhamnosus GG, LGG)或干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)可以通过减少致病细菌如梭菌(clostridium) 来调节过敏体质婴儿的肠道菌群组合,同时在粪便中更证明这些益生菌可以增强或维持双歧杆菌(bifidobacteria)在肠道内的浓度。这是通过肠腔的低pH环境以及与致病细菌相互竞争营养物质所致的结果。

由双歧杆菌在肠道定植的研究中,亦指出益生菌也可与其他微生物在宿主上皮细胞的特异性受体来竞争并结合,从而防止潜在病原体对上皮细胞的入侵。另外,在人体与动物的临床观察中,双歧杆菌与乳杆菌的服用治疗可以在婴儿期,来调节微生物群的组合,以及激发其他外来益生菌种类的生长。

调节益生菌定植可以防止有害病原体持续在肠道黏膜上生长,因而进一步促进免疫系统的作用。此外,某些益生菌可以产生抑制致病细菌生长的细菌素(bacteriocins),如通过嗜酸乳杆菌的La-14(Lactobacillus acidophilus La-14) 所产生的细菌素,可以抑制李斯特菌(Listeria monocytogenes)的生长,此与以抗分枝杆菌(mycobacterium)或其他益生菌物种以前的研究结果是一致的1。

再者,在肝硬化罹患者中亦发现其小肠内存有细菌异常定植的现象,其中至少有50%的存有小肠细菌过度生长(small intestinal bacteria overgrow,SIBO)现象,其主要的原因是低胃酸状态(hypochlorhydria)、IgA分泌降低、肠道蠕动减少以及营养不良。在临床上,药物使用在肝硬化罹患者中,因增加小肠蠕动后,则亦会减少细菌过度生长。因此,得知肝脏与肠道菌群间的紧密关系,更加显示肠道屏障作用在肝疾病及其并发症的致病机制中,亦扮演极为重要的角色。

二、肠道菌群与细菌移位(bacterial translocation)

细菌移位被定义为肠腔细菌迁移至肠系膜及其他肠外部位的淋巴结而谓之。最常见的细菌易位至肠系膜淋巴结有革兰氏阴性的大肠杆菌(Escherichia coli)及克雷伯菌属(Klebsiella spp)、肠球菌(Enterococci)以及其他链球菌属(Streptococci species)。在动物研究中,细菌易位至肠系膜淋巴结发生率在肝硬化大鼠并发腹水者约为40%,而在自发性细菌性腹膜炎者中则可高达80%左右。

在肝硬化并发门脉高压及腹水细菌培养为阴性者中,约有三分之一个案的腹水可以培养出细菌DNA来,而大肠杆菌是其中最常见被确认的细菌种类。在临床上,细菌DNA阳性者中可以发现炎性细胞因子浓度有明显增加现象;此外,其中内毒素血症(endotoxemia) 可导致门静脉压力及血液凝固的障碍,甚至诱导出食道静脉曲张破裂出血的危象。

基本上,肝硬化的细菌移位的致病机制是十分复杂的。除了小肠细菌过度生长之外,肝硬化也会呈现出肠黏膜与肠道免疫功能的变化。一氧化氮(nitric oxide)有助于肠壁形态的变化,在培养肠上皮细胞的观察中,其可扩张肠上皮细胞的紧密连接。这表示对抗细胞旁黏膜第一线裂口防卫损伤,而使得潜在细菌易位现象的增加。紧密连接下面细胞间隙的扩张,这是肝硬化罹患者对细胞旁黏膜吸收的第二道防御。此外,在肝硬化罹患者中,亦发现毛细血管扩张壁增厚、固有层的水肿、纤维肌性增生、绒毛/隐窝比率减少以及小肠黏膜肌层增厚现象存在,这些都是在细菌易位作用中所扮演的角色,也因而导致肠道屏障固有功能的受损5。

三、肠道菌群与免疫系统7

理论上,人体胃肠道始终与其寄居共生菌或膳食中的种种抗原有着很紧密的接触。免疫系统必须在各种不同正常共生菌与膳食抗原中,鉴识出那些特定而需要保护性免疫机制对抗的病原体,使机体与微生物能维持在一个动态平衡状态中。基本上,胃肠道中寄居着几个类型的肠道菌群,其中包括细菌、病毒、酵母菌以及原虫等。共生细菌是肠道环境中最常见的微生物,有利于人类宿主;反之,致病菌的侵袭则会引起肠道病变如肠炎等8。

共生菌与病原菌之间有时候会呈现一种平衡状况,即所谓的「共生」(symbiosis)。在其共生过程中,肠道菌群、肠上皮组织以及黏膜免疫系统之间的互动,使得所处局部甚至全身都在一个动态平衡之中。反之,共生菌与致病菌相互作用的改变,便会导致体内动态平衡的破坏;而者之间的动态失调也会引起肠道局部感染与炎症反应的合并症。此外,亦可导致其他系统如中枢神经系统及内分泌系统的病变9。

再者,由动物研究中亦显示上皮内淋巴细胞数量的增加,会使得干扰素γ的增殖活性与能力明显的受损,此与其细菌易位的现象增加有关。总之,导致细菌易位衍生的主要机制是由于细菌过度生长;而局部免疫反应在黏膜上的缺失,则取决于巨噬细胞本身的吞噬活性以及嗜中性粒细胞的减少,再加上肠道屏障渗透性的增加5。

四、肠道菌群与肠道屏障10

基本上,肠道菌群与肠道免疫系统之间的相互作用可以大致上分为三层。在第一层,面向肠腔的主要是黏液层,其可再分为两个子层:外层子层密度比较小,由密集的肠道菌群所定殖,而内面的黏膜层则由对共同菌具有特异性高浓度杀菌性抗菌胜肽(bactericidal antimicrobial peptides, AMPs)以及分泌型IgA(secretory IgA, SIgA)所组成。也由于AMPs及SIgA的组合构造存在于内致密层内,使得细菌无法渗透入肠壁内。因此,益生菌可在肠道上皮细胞附着以及形成屏壁作用,来与致病菌相互竞争。

总之,益生菌可以促进肠道上皮细胞间的紧密接合,以形成功能性肠道保护屏障,同时提高分泌防御分子如黏蛋白,以降低被病源菌感染后炎性反应后果。

益生菌与消化系统疾病11,12

由近40-50年来的临床实务经验的探讨及研究中,已很明确显示「肠道菌群」在个体健康与疾病的成因中,亦会扮演着某些重要的角色。而益生菌本身在肠道内的微生物动态生态平衡中,亦会参与导致肝脏病变与其合并症的持续的进展。

基本上,在许多肠道的自体免疫疾病如溃疡性大肠炎(ulcerative colitis)及克罗恩病(Crohn's disease)甚至其他疾病,其在开始所呈现的是以肠道症状为主的肠道疾病表征,而其他与肠道菌群有关的疾病亦包括有糖尿病、肥胖、多发性硬化症、忧郁症与焦虑症。同时,肠道菌群与肠道的动态平衡,以及肠道益生菌本身的耐受性及与其他病原体发生的对抗,亦存有息息相关的相互关系5,6。

益生菌本身的效应具有其菌株依赖性,亦即不同的物种及菌株则有不一样的生物效应。基本上,益生菌产品的临床疗效是由某些因素来决定的,其中包括有如剂量(即菌落形成单位数)、剂型种类、制剂方式、服用途径(经口服用益生菌或是大肠内灌注益生菌)、生存能力(肠道外或肠道内),更重要的是益生菌的物种、菌株类别以及其本身的不同基因组合成分。此外,益生菌本身的生物效应范围、持续生存稳定性以及贮存环境的条件也是很重要的考虑依据。

目前,在临床上已被推荐可使用益生菌的肝脏、胃肠疾病包括有急性感染性腹泻、旅行者腹泻、抗生素相关性腹泻(antibiotic-associated diarrhea)、习惯性便秘、坏死性小肠炎、肠道发炎性疾病(inflammatory bowel disease)、激燥性肠道症候群(irritable bowel syndrome)、复发性艰难梭菌大肠炎(relapsing Clostridium difficile colitis)、急性胰脏炎、非酒精性脂肪性肝疾病(nonalcoholic fatty liver disease)甚至肝硬化,但并非所有这些适应症都具有令人信服的临床数据来支持其成效。

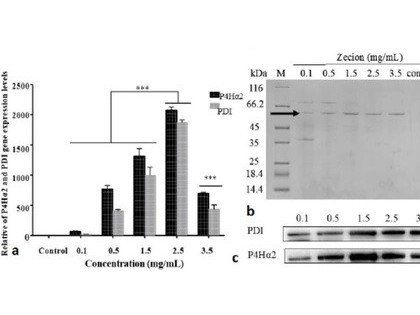

小肠细菌过度生长(small intestinal bacterial overgrowth, SIBO)给与「经胃镜小肠内灌注益生菌」的辅助治疗。

事实上,在临床实务上可以经由「大肠内灌注益生菌」的步骤以避免益生菌因经由口服方式的途径,而受到胃脏内强酸以及小肠内碱性胆盐及胰液等消化液的破坏,而无法达成全数移植到大肠黏膜上的目的(图1,2)。

胃幽门螺旋杆菌本身属于耐酸乳酸杆菌属(acid tolerant lactobacilli),而由最近的研究亦指出,在胃幽门螺旋杆菌根除的标准三合一疗法中,若再添加益生菌的补助给与,发现可以显著提升治疗功效、明显降低治疗的不良反应以及缓解潜在疾病的症状与表现13。

基本上,个体肠道屏障的受损、肠黏膜通透性的增加、微生物生态环境的失调(dysbiosis)以及小肠细菌过度生长,在非酒精性脂肪性肝疾病的致病机制与发展上,皆扮演着举足轻重的角色。基本上,肝脏与肠道之间有很强烈所谓的肠-肝轴(gut-liver axis)的关系。肠道血液供应到门静脉系统,而肠道血液中所含的特殊物质会进一步启动肝脏细胞的生理功能。此外,肝脏所分泌的胆汁亦会影响肠道功能。因此,在肠道内的微生物本身的生态环境中,肠道菌群或其代谢产物亦会经由门静脉进入肝脏,并进一步影响肝脏本身固有的生理功能,即所谓的肠-肝轴理论15。

肠道菌群本身微生物生态环境的失调,亦间接受到肠道菌群本身定性及定量,与其代谢活性的异常变化的影响,亦受到菌群在肠道内分布的部位的不同而有所变动。此时益生菌在肠道菌群数量上所占的优势,也就扮演着更重要的角色了14。

由目前研究证据显示,益生菌对于降低抗生素引起腹泻的发生率及降低感染性腹泻的严重度,及其罹病期间具有明显的临床上的疗效,其证据等级亦最佳;而益生菌对于降低激燥性肠道症候群病患腹部疼痛的严重度、腹胀感及降低高危险群婴儿(risk-infants) 的异位性皮肤炎发生率及治疗症状,其证据等级则次之。此外,某些研究发现对于阴道念珠菌感染(vaginal candidiasis)、胃幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori)、肠道发炎性疾病(inflammatory bowel disease)及上呼吸道感染等,益生菌也呈现其其治疗上的实质意义,但是实证分析则显得证据有点不足16。此外,在某些研究中亦证实在激燥性肠道症候群罹患者中,其肠道内的乳杆菌与双歧杆菌数量会减少,而厌氧菌如链球菌与大肠杆菌则增加,甚至厚壁菌门或类杆菌与梭菌的比值会增加,如此在在都告诉我们益生菌正扮演着极为重要的角色。

由近20~30年来的临床研究显示,肠道菌群与各种相关人类疾病如代谢症候群、过敏性疾病以及胃肠道与肝疾病亦有着密切的因果关系。

最近,经由基因组分析(genomic analyses)方法来分析肠道菌群种类,已全面鉴定出正常人口群与胃肠道疾病中的肠道菌群的各别种群分类,更进一步得知菌群本身或其不同组合在不同胃肠道疾病的形成中,的确扮演着其病理生理机制的角色。

人体为何需要再额外补充益生菌?

因为,下列因素会改变正常肠道菌群的功能与动态平衡:一、改变饮食结构会导致肠道内出现过多的发酵现象。二、减少益生元(prebiotics)在肠道中的储存量,会导致双歧杆菌数量的减少。三、不当抗生素的服用会改变肠道菌群的生态环境平衡。四、感染困难梭状芽孢杆菌或大肠杆菌,会改变乳酸菌与双歧杆菌的总数量。五、由于个体本身的老化,肠道内会逐渐降低固有厌氧细菌的数量,尤其是双歧杆菌(Bifidobacteria),并因而增加其他肠杆菌科(Enterobacteriaceae)细菌与梭状芽胞杆菌的数量。

此外,益生菌能促进维他命B群、维他命K以及某些消化酵素的产生,并产生抗菌物质,以增强宿主免疫力,这些都是益生菌最为实际的固有功能。大肠细菌菌群的组成似乎会因老化(年龄>60岁) 而改变,目前尚不太清楚老年人或许应比年轻人有不同剂量的益生菌来对待。

益生菌食品的迷思17,18

市面上,所贩卖含有益生菌的食品或饮料,并没有名文规定要其明示其中所含益生菌数量,或者应不能少于多少量才是适当的;此外,人体临床使用剂量是根据动物研究实验的结果,因此用于递送各种菌株菌落形成单位(colony-forming unit,菌落形成单位,CFUs)的最佳数目仍然不很明确,而市售益生菌制剂通常具有至少在106-1012 CFUs/毫克之间。此外,业者亦不会也不能强调其中益生菌对某些疾病上有任何疗效的因果关系,免得消费者把「益生菌」当作是一种药物治疗,而忽略本身潜在未经确诊的疾病。一般个体在初期服用益生菌或大肠内灌注益生菌(intracolonic instillation of probiotics)时,也要特别注意其中益生菌保存的有限日期。某些个体如免疫力低下者、癌症病患正接受化疗药物者、因某些疾病大肠被切除过多者以及有心脏瓣膜心脏疾病或正接受心瓣膜移植手术者,这些个体在服用益生菌后,或许会衍生不可预期的不良反应,这些个体最好不要贸然服用益生菌;此外,民众在服用各类益生菌前,亦应先咨询你的主治医师,先一番讨论才来决定。

益生菌应在何时服用比较适宜?

以一般人想法而言,个体本身在空腹时其胃酸存量必然比较少,或许此刻服用益生菌亦比较不会被胃酸破坏,但某些「胃食道逆流疾病」罹患者其绝大部份处于「高胃酸」状态,此类人口群在空腹时其所残留的胃酸亦比较多,可想而知益生菌在此刻空腹时服用亦较易被破坏。

再者,个体在空腹时其胃液pH值约在0.8-2之间,而在如此高酸环境中,不难可以将益生菌全数杀灭的。反之,在个体进食时胃壁细胞亦会被刺激而大量分泌胃酸出来,但由于食物本身即扮演着缓冲稀释胃酸的角色,其中真正胃酸含量并不会太高(大约在pH 4-7之间),因此在餐间或随餐服用(along with foods)益生菌亦不会有碍事。

反之,在个体进食时胃壁细胞亦会被刺激而大量分泌胃酸,但由于食物本身即扮演着缓冲稀释胃酸的角色,其中真正的胃酸含量并不会太高,因此在餐间或随餐服用(along with foods)益生菌亦不会有碍事。此外,约有半数的人并不习惯在空腹时服用某些药物,因其易产生肠胃不适。

此外,约有半数的人并不习惯在空腹时服用某些药物,因其易产生胃肠不适。由生理学的研究,益生菌在pH 1.5~3.0的胃酸环境中,其存活期不到三小时,而在pH 1.0的胃酸环境中逗留一个小时,则会完全被歼灭。再者,益生菌在浓度1.5% 的胆汁中,其存活时间亦不到三小时19。

由此看来,最适合吃益生菌的时间应是在餐间服用、随餐服用,或餐后立即服用,此段时刻既没有胃酸分泌导致太多的问题,也不会有空腹服用时的不适感,而益生菌更不易被胃酸破坏;此外,益生菌亦尽量避免与热食混合服用。

事实上,益生菌在经由口服途径进入胃肠道后,其难免亦会受到胃内强酸以及小肠内碱性胆盐及胰液消化液的破坏,而仅有20~40%的益生菌能够安然移植到大肠黏膜上,因此近些年来亦有些胃肠专科医师会在施行大肠纤维内视镜之便,将益生菌顺便灌注入大肠内之举,以达成益生菌全数移植到大肠黏膜上的目的。

结语及未来展望20

虽然在临床上益生菌本身的效益机制并不十分完全了解。然而,以下则有四大主要被临床医师所认同的临床效益:一、抑制病原菌的生长,使其无法进一步与上皮细胞接合,由此降低其侵入肠黏膜的机会。二、改善大肠黏膜屏障的固有功能。三、促进免疫系统的调适如保护性细胞因子(白细胞介素[interleukin], IL-10)的诱导及TGF-β与抑制促炎细胞因子如TNF,甚至抑制辅助T细胞(helper T cell) 的迁移。四、通过诱导微类鸦片及大麻素受体的表达,来调制肠道痛知觉的阀值增益(threshold gain) 。

基本上,如今民众乐于服用益生菌,已成为已开发国家饮食中,越来越重要的食物组成部分之一。在临床实务经验上,益生菌对于胃肠道本身固有生理功能维护的影响,也受到大部分临床医师的认同。关于使用在胃肠道疾病中,益生菌仍有许多问题有待今后研究的厘清,其中包括有益生菌最理想的剂量及治疗持续的时间;而特定益生菌在特定疾病状态的明确的生理及免疫效应以及体弱者服用益生菌的安全性,亦有待将来更多的临床实务经验的进一步探讨。

因此,益生菌有必要在市场上得到一个营销制度的协调、规范功能性食品对人体健康的声明、评估益生菌的功效以及益生菌的再定义;此外,严格规范哪些是或不是益生菌?益生菌基本疗效的剂量是如何?何种是最佳的个别物种或品系?是否应单独使用或组合使用?其剂量为何?以及益生菌本身的存活期?益生菌是否是绝对安全无害的?仍然不甚明确,毕竟「安全使用」益生菌绝对是一个临床实务关键问题所在。

参考文献:

1.Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, et al: Gut microbiota in health and disease. Physiol Rev 2010; 90: 859–904.

2.Doré J, Corthier G: The human intestinal microbiota. Gastroentérol Clin Biol 2010: 34: S7–S15.

3.Lankaputhra WEV: Survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium ssp. in the presence of acid and bile salts. Cult Dairy Prod J 1995; 30: 2–7.

4.Shanahan F, Collins SM: Pharmabiotic manipulation of the microbiota in gastrointestinal disorders, from rationale to reality. Gastroenterol Clin North Am 2010; 39: 721–26.

5.Ng SC, Hart AL, Kamm MA, et al: Mechanisms of action of probiotics: recent advances. Inflamm Bowel Dis 2009; 15:300–10.

6.Rousseaux C, Thuru X, Gelot A, et al: Lactobacillus acidophilus modulates intestinal pain and induces opioid and cannabinoid receptors. Nat Med 2007; 13: 35–7.

7.Kau AL, Ahern PP, Griffin NW, et al: Human nutrition, the gut microbiome and the immune system. Nature 2011; 474:327–36.

8.Hwang EN, Kang SM, Kim MJ, Lee JW: Screening of Immune-Active Lactic Acid Bacteria. Korean J Food Sci Anim Resour 2015; 35(4): 541-50.

9.Macpherson AJ, Harris NL: Interactions between commensal intestinal bacteria and the immune system. Nat Rev Immunol 2004; 4: 478–485.

10.Madsen KL: Interactions between microbes and the gut epithelium. J Clin Gastroenterol 2011; 45(Suppl): S111–114.

11.Besselink MG, van Santvoort HC, Buskens E, et al: Probiotic prophylaxis in predicted severe acute pancreatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial Lancet 2008; 371: 651–659.

12.Boyle RJ, Robins-Browne RM, Tang ML: Probiotic use in clinical practice: what are the risks? Am J Clin Nutr 2006; 83: 1256–1264.

13.Goran H, Nermin S, Karina V, et al: Probiotics for Standard Triple Helicobacter pylori Eradication A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. Medicine (Baltimore) 2015; 94(17): e685.

14.Clarke G, Cryan JF, Dinan TG, ei al: Review article: probiotics for the treatment of irritable bowel syndrome - focus on lactic acid bacteria. Aliment Pharmacol Ther 2012; 35(4): 403-13.

15.Moraes-Filho JP, Quigley EM: The intestinal microbiota and the role of probiotics in irritable bowel syndrome: a review. Arq Gastroenterol 2015; 52(4):331-8.

16.Williams MD, Ha CY, Ciorba MA: Probiotics as therapy in gastroenterology: a study of physician opinions and recommendations. J Clin Gastroenterol 2010; 44:631–636.

17.Bajaj JS, Saeian K, Christensen KM, et al: Probiotic yogurt for the treatment of minimal hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2008; 103: 1707–1715.

18.Hempel S, Newberry S. Ruelaz A, et al: Services USDoHaH. Safety of Probiotics to Reduce Risk and Prevent or Treat Disease. 2011.

19.Snydman DR: The safety of probiotics. Clin Infect Dis 2008; 46(Suppl 2): S104–111.

20.Shanahan F: Probiotics in perspective. Gastroenterology 2010; 139: 1808–1812.